“垃圾分类”该如何继续,我们还是“叮咚鸡”吧

有心人可能注意到,“垃圾分类”没有那么热门了。但笔者又看到北京市的一个街道办在7月1日发布的一个招标项目“2025年社区垃圾分类指导服务”,其预算金额和最高限价高达512万元。这又让人感觉“垃圾分类”好像还在大力推行中。笔者有点好奇,就有了此文。

一、轰轰烈烈的垃圾分类

国家语言资源监测与研究中心曾经发布过“2019年中国媒体十大流行语”,分别是:我和我的祖国、金色十年、学习强国、中美经贸磋商、最美奋斗者、硬核、垃圾分类、先行示范区、基层减负年、我太南了。

才过去5年时间,再看这些流行语就感觉不一样了。

就说这其中的“垃圾分类”吧。当年可是全国性的一场运动——这运动由上海试验,继而从中枢到地方全面覆盖。2019年是“垃圾分类”的重要年份,就在当年的6月25日,《固体废物污染环境防治法(修订草案)》被提交给第十三届全国人大常委会第十一次会议审议,提出推行生活垃圾分类制度。这是生活垃圾分类首次被纳入国家立法当中。

其后,各地纷纷开始跟进。比如对于环境保护特别在意的海南省,在2019年底公布了《海南省生活垃圾管理条例》;2020年公布的“海南‘十四五’规划和2035年远景目标”中提出:推进“无废”城市建设,全面实施垃圾分类,推进“禁塑”工作,大力提升固体废物源头减量、资源化利用和安全处置水平。

2021年,《中共海南省委 海南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见(2021年1月29日)》中提出:完善1000个生活垃圾分类和资源化利用示范村。

截至2023年底,海南省已有70%以上行政村(居)建成了生活垃圾分类投放屋(亭)。

在2019年-2023年,即便是新冠疫情期间,垃圾分类也是个覆盖全国的热门主题,人们几乎天天要跟这事打交道。

二、完美的宣传和令人费解的“不分类”

那段时间里,从传统媒体到数字媒体,从传统户外广告到单位公告栏再到各类学校的黑板报,垃圾分类的相关宣传无处不在。

(△小学校教室里的垃圾分类黑板报,老痛拍摄于2021年)

再比如下图这样的“公益广告”,由海口市生活垃圾分类和减量工作领导小组办公室告诉我们:“分类后的垃圾去哪儿了?”广告上说是“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”。用非常简洁明了的图文告诉我们:不同的垃圾最后都会各得其所。

但实际情况真如宣传所说吗?不少人都能看到,不管我们怎么分类,垃圾都是混在一起运走的。有的家长费劲地跟孩子刚讲完如何分类,然后投放到不同的垃圾桶,结果垃圾清运车一来,就把垃圾混装在一起拉走了。只留下了孩子疑惑的眼神和家长尴尬的表情。

从宣传角度看,垃圾分类的宣传推广从报纸、电视、电台等传统媒体到互联网平台新媒体再深入到学校、小区、城市各街道、乡镇和农村的全面的、立体的宣传,堪称是完美的!但很多地方在实际执行中又不分类,真的是令人费解!

发展到现在,就有许多人认为生活垃圾无需分类。

就有人解释说,我们国家已经解决了垃圾焚烧的环保技术问题,现在的垃圾都拉去焚烧发电了,在焚烧之前会进行专业的分类分拣,所以根本不需要我们进行分类。

(△我国“生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台”局部截图)

根据权威数据,我国的垃圾焚烧厂从2014年的不到200座,猛增到2024年超过1000座,数量占全世界的一半。相应的焚烧处理能力,也从2014年的18.5万吨/日一路增长到2024年的110万吨/日。而2024年全国城市垃圾清运量只有2.62亿吨,日均不到72万吨。所以说,目前我国垃圾焚烧能力已经超过了垃圾的产生量。

此前,中国工程院院士杜祥琬等科学家也解决了垃圾焚烧发电中的环保问题。他主导推动了垃圾焚烧技术的研发与应用,通过高温裂解、多级净化等创新手段,实现了垃圾焚烧发电的环保达标。2016年,首台国产850℃高温焚烧炉投入运行,打破日本技术垄断,实现垃圾渗滤液、飞灰等协同处理。2020年中国垃圾焚烧厂排放标准超越欧盟,二噁英限值仅为0.1ng TEQ/m³,远低于国际标准。

(△上图是海口中电第二环保发电有限公司老城环保发电厂的垃圾焚烧监测数据)

从以上的结果来看,垃圾分类好像是不太必要了。

但是又很诡异,全国仍然有不少地方在大力宣传当中,给笔者的感觉是:不管垃圾分类还有没有必要,其宣传都是有必要的。——这话有点别扭,我们看看案例。

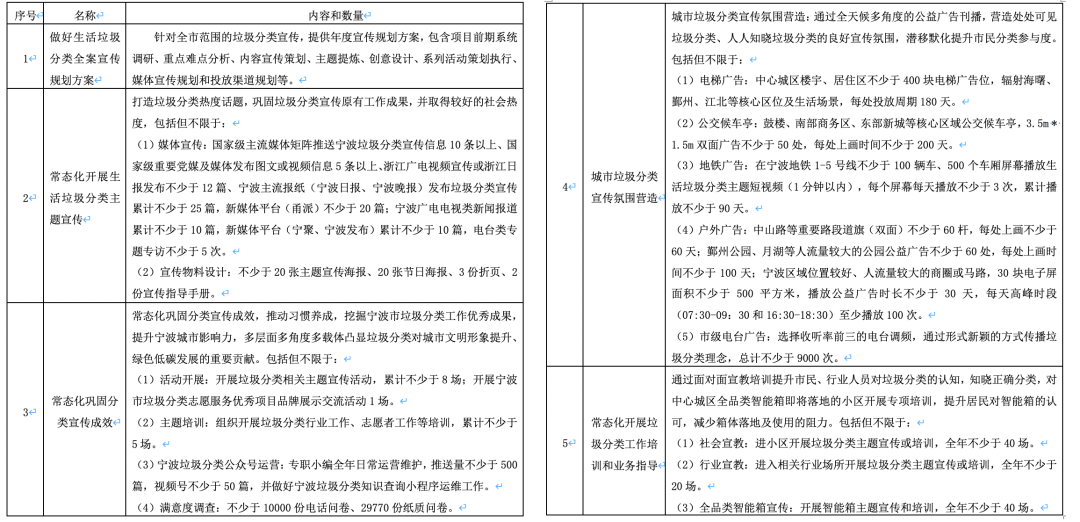

浙江省宁波市案例:6月27日,“2025年宁波市生活垃圾分类宣传活动项目”公开招标,其预算金额高达400万元,需要做的工作是:在国家级和省市级的主流媒体上做主题宣传、线下做活动与培训、投放电梯广告户外广告灯、进小区做宣教等等。详见下图所列。

(△宁波市生活垃圾分类宣传活动项目的服务要求,可点击放大查看)

辽宁省沈阳市铁西区案例:4月28日,该区发布了《2025-2026年度生活垃圾分类宣传费招标公告》,分两个包组,以共计230万元的预算金额进行招标。该宣传服务需求跟宁波市的招标内容写法上有不同,但实质均为新闻宣传+宣传品制作+活动与培训+传统广告推广。

也就是说,即便我们认为垃圾分类没有太大必要了,但是该宣传的还是得宣传,该花的钱还是得花;

只是笔者确实不知,现在还在认真执行垃圾分类的地方还有哪些?

三、文明而豪华的垃圾分类收集屋

人活世上,总是在不断地制造垃圾,在城市里的人对于小区的垃圾分类收集屋都不陌生。

虽然海口仅是个三线小城市,但是在那段时间还是投入不少资金来建设垃圾分类收集屋。比如下图这样的,有着良好的设计、非常醒目的分类,看样子钢材等用料很足,顶上甚至装着LED屏、旁边还有盥洗台。

确实,经过这么一包装,比起以前相对杂乱摆放的垃圾桶,显得高级了许多。——当然这也是有价的,曾经有市场传闻说建一个垃圾分类收集屋要花费十多万元。笔者后来去求证过,发现大部分没有那么贵。

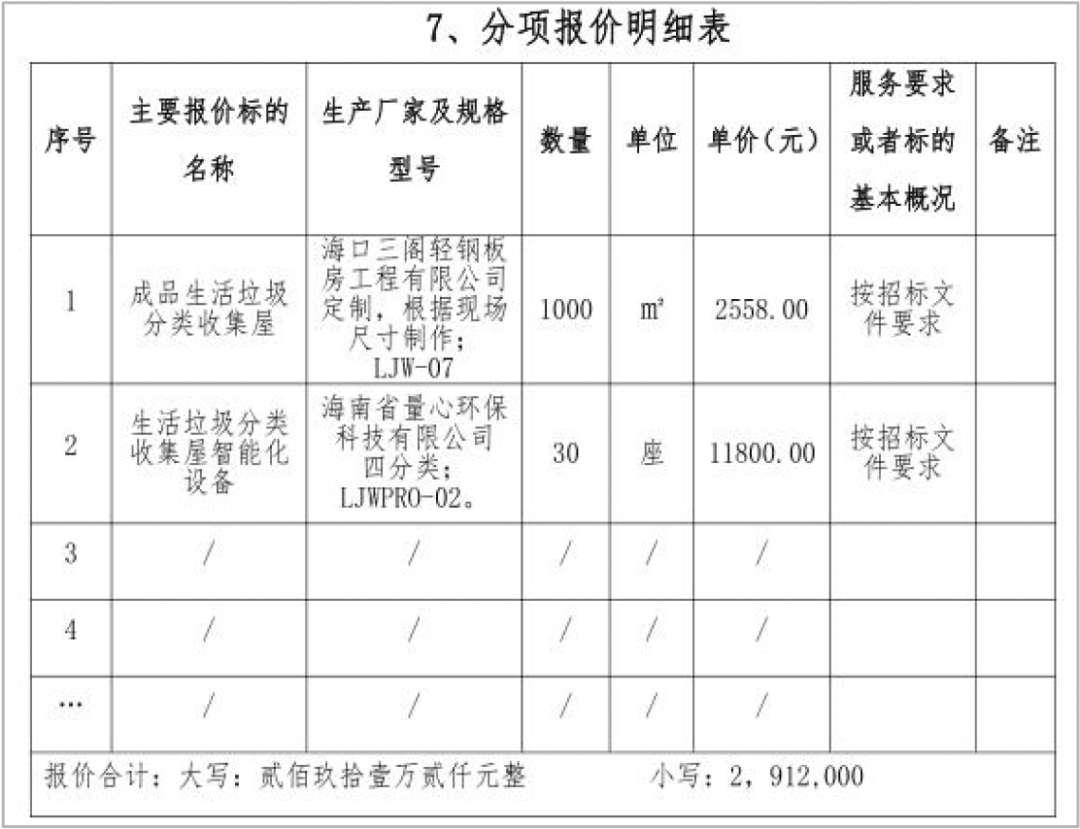

比如海口市美兰区,2023年10月31日,该区的环境卫生管理局发布了《生活垃圾分类设施设备采购项目中标(成交)结果公告》,据该公告披露,美兰区要安装垃圾屋150套,同时配套了智能化设备84套,其中标总价为4936284.55元。也就是说,平均每套垃圾屋价格约为3.3万元。如果不计算其智能化设备,垃圾屋价格约为2.5万元每套。见下图。

此外,海口市琼山区2023年垃圾分类收集屋项目(第二次采购)中标公告中也可见,其整体中标金额为291.2万元;其中垃圾屋的定制成本是2558元每平方,假如每个垃圾屋10平方米,那么其价格也是约为2.5万元每套。

从上面的价格信息也可以看到,这垃圾分类收集屋是“轻钢板房”,再加上瓷砖地板、LED屏幕、不锈钢洗手盆等要素,确实就显得文明和豪华多了。

但是,笔者亲眼所见,所谓的分类投放也是糊弄的,比如“其他垃圾”和“可回收垃圾”共用一个垃圾桶,“厨余垃圾”和“有害垃圾”共用另外一个;在没有督导员之后,尤其是当大家发现垃圾都是混装拉走的“真相”之后,就更没有积极性再进行分类了。

幸好这样的垃圾分类收集屋“品相”比以前好,看着也养眼,就当是过去垃圾屋的升级版吧。

当然,笔者也在某些所谓的示范点见过很豪华的垃圾分类收集屋,智能电子设备不少,甚至可以免费领可降解垃圾袋,那估计造价确实要超过10万元。

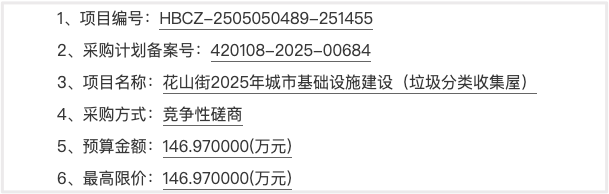

与“垃圾分类”的宣传服务仍然在招标一样,“垃圾分类收集屋”也如此。比如武汉市东湖新技术开发区的花山街道办事处在今年5月19日发布了一个采购公告,该街道办新的垃圾分类收集屋投入预算依然高达146.97万元!其部分内容截图如下:

四、强大的动员和贴心的督导

垃圾分类是一场浩大的运动,在当年几乎是无差别地影响了全国居民,由于强大的动员和宣传,相当长时间也都是舆论热点。

经历过垃圾分类的教育,我们普通人都明白了道理:垃圾是环境污染的重要来源之一,而垃圾分类可以将那些有害垃圾提前分类回收,让他们得到专业的处理,从而有效减少对环境的污染;可以将那些有价值的可回收物资如纸张、塑料、金属等从垃圾中分离出来,重新进入生产循环;可以把一些厨余垃圾通过堆肥等方式进行生物降解,转化为肥料;还可以把其他垃圾经过压缩、填埋或焚烧处理,减少垃圾总体积,降低对填埋场和焚烧厂的依赖。

虽说看上去垃圾的分类处理不仅有利于环保,还可以创造新的经济价值,但是执行起来是很难的。

以前就有帖子描述说:朋友小邱在长三角东部某城市生活了多年,刚开始推行垃圾分类的时候,有一回小邱用粘鼠板粘到一只老鼠,然后他就把粘鼠板连着老鼠一起往垃圾桶丢。边上守着的督导员让他把老鼠跟粘鼠板分开,因为老鼠是湿垃圾,而粘鼠板是干垃圾。大家没猜错,曾经因为“你是什么垃圾”而闻名的某地督导员居然让小邱把老鼠从粘鼠板上用手拿下来,把老鼠丢进湿垃圾筒再把粘鼠板丢进干垃圾桶!——是不是有点恶心?

还有人说:“喝了一半的珍珠奶茶,要先把奶茶沥干净,然后珍珠是湿垃圾,杯子是干垃圾,杯盖是可回收垃圾。”

一听说是“干”“湿”垃圾之分,笔者就知道在说上海了。因为上海的垃圾分类法比较特别:可回收物、湿垃圾、干垃圾和有害垃圾四种,与全国其他地方有区别。当然也还有些地方存在细微差别,比如杭州把厨余垃圾叫成“易腐垃圾”,更多地方就叫厨余垃圾或者餐厨垃圾。

不管各地标准如何,有一个特色是全国统一的:垃圾分类督导员。

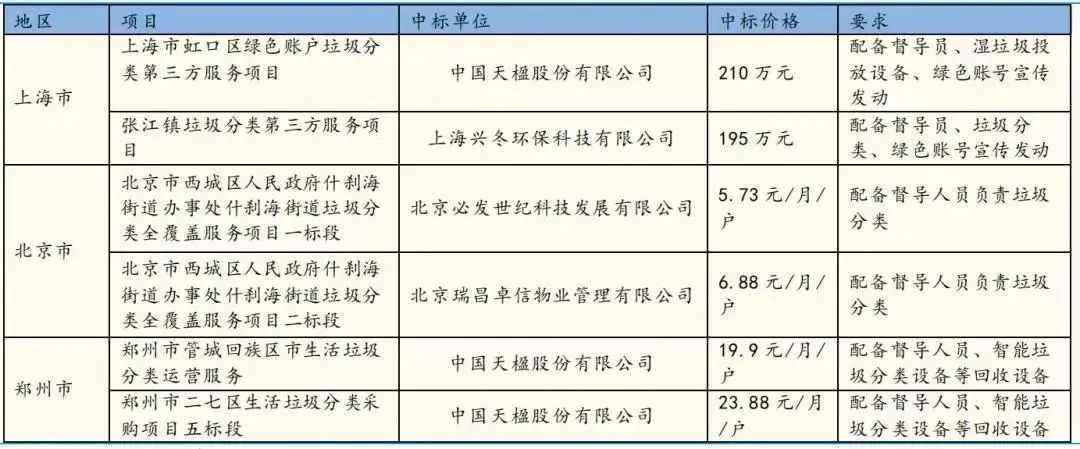

笔者翻到了以前那段时间的一些招投标信息,很多都有“配备督导员”这一项。这也算是我国的“动员”之特色吧。见下图。

笔者生活在海口,可能是地方经费有限,笔者见到督导员的机会很少。而一些执行得比较到位的地方,比如上海,他们甚至除了督导员之外,还有“垃圾分类示范引领工作者”。比如2025年4月份《城市开发》杂志上的宣传稿件《你比自己想象的更加坚强》,该文章描写了某物业公司的区域经理邵某某积极响应垃圾分类号召,带领管理处所有人员投身到垃圾分类的工作中,去引导居民进行垃圾分类……此文甚至颇有文采地介绍了他们如何去翻垃圾桶的故事,确实显得很“坚强”。

这样的宣传文章,也是由垃圾分类而衍生出来的挣钱路子。

这样的宣传文章是今年的4月份所刊发。也就是说,当我们普通大众都觉得“垃圾分类”冷了下来的时候,事实上“垃圾分类”还在继续,周边的生意就没有停过。

就连到垃圾分类的“指导服务”(重点时段捅站值守工作)都还有公开招标的。也就是笔者在开篇所说的:北京市大兴区高米店街道办事处的“2025年社区垃圾分类指导服务”(7月1日公告,编号:11011525210200027787-XM001)。简要内容见以下截图:

根据公告内容可见,这个社区垃圾分类知道服务项目要覆盖一个街道247组垃圾桶站(跟上文说的“垃圾分类收集屋”应该是一个意思),其中重点的179组要求在重点时段要值守。按512万元的预算来算,平均每个垃圾桶站的对应服务是2万多元/年。

根据第七次人口普查,北京市的高米店街道常住人口为99959人,就是约10万人。按照512万预算来计算,就大约是在每个人身上投入了50多元/年。

如果全国都按照这个标准来执行,需要投入700亿元。如果只是覆盖城市人口,也需要投入471亿元。这还只是督导员的费用。如果再算上宣传费用、垃圾分类收集屋的更新、示范点的建设等费用,可能要翻一倍,上千亿可能不是梦。

有意思的是,据媒体报道,我国的垃圾焚烧发电厂的产值也是千亿级别。

结语

从上文中笔者所列的招标情况可见,全国多地仍在积极推进垃圾分类工作,甚至还持续出台相关的规章文件。

比如上海市静安区在2025年6月发布了《静安区2025年生活垃圾分类工作实施方案》,旨在进一步提升垃圾分类工作的质量和效率。此外,陕西省也于2025年5月28日通过了《陕西省生活垃圾分类管理条例》,并定于2025年7月1日起施行。这一条例的出台,进一步体现了陕西省对生活垃圾分类管理工作的重视和推进。

有些人就是热衷于出台各种文件、搞各种动员活动、安排督导员。

但庆幸我们有科学家和工程师在用硬科技去解决问题。

中国工程院2015年开展重大咨询研究课题“固体废物分类资源化利用战略研究”;2017年中国工程院杜祥琬、钱易、陈勇、郝吉明等院士联合专家上报《关于通过“无废城市”试点推动固体废物资源化利用,建设“无废社会”的建议》。在杜祥琬院士2019年的演讲稿中,阐述了“无废社会”建设的重大意义。以下截图为其“经济效益”部分。

由此可见,在强大的科技解决能力面前,垃圾山根本不是事,杜祥琬院士甚至将城市垃圾山称为“城市矿山”——变废为宝也是非常挣钱的事,目前不少环保企业投身其中。

在2024年7月31日中共中央 国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中的第十七条:

大力发展循环经济。深入推进循环经济助力降碳行动,推广资源循环型生产模式,大力发展资源循环利用产业,推动再制造产业高质量发展,提高再生材料和产品质量,扩大对原生资源的替代规模。推进生活垃圾分类,提升资源化利用率。健全废弃物循环利用体系,强化废弃物分类处置和回收能力,提升再生利用规模化、规范化、精细化水平。到2030年,大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右,主要资源产出率比2020年提高45%左右。

——将“推进生活垃圾分类”写到了“大力发展循环经济”环节,不知是不是强调某些经济主体去做生活垃圾分类和回收的工作,而不是市民。

不过,作为市民,“垃圾分类”该如何继续,我们还是“叮咚鸡”吧!

老痛(黄循鑫)

2025.7.3